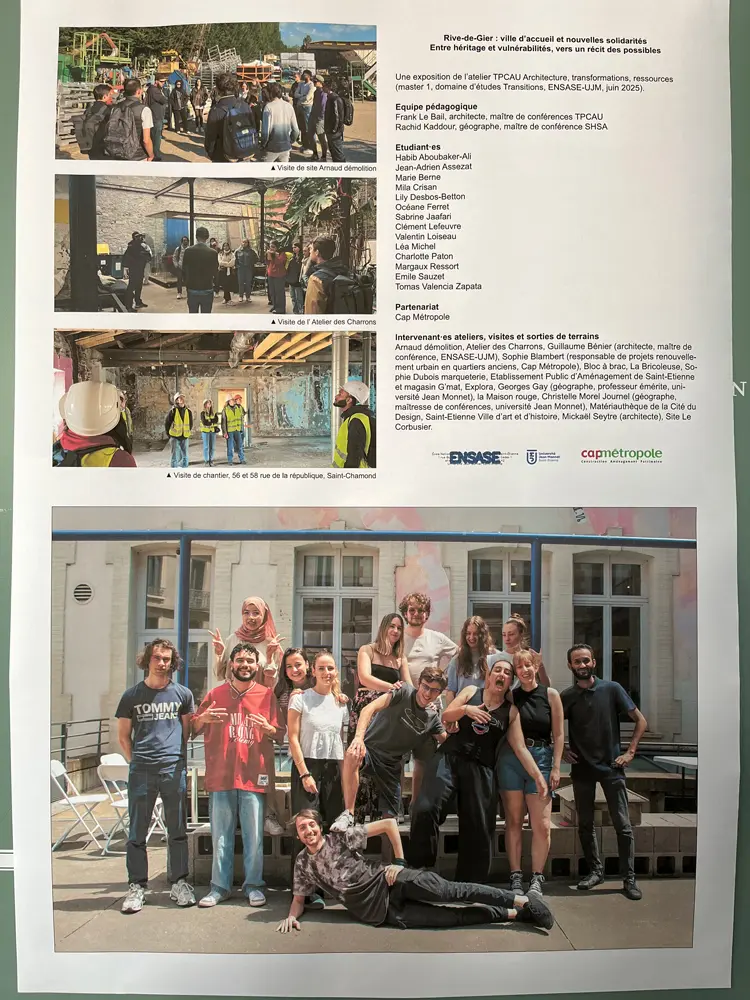

Rive-de-Gier, ville d’accueil et nouvelles solidarités – Entre héritage et vulnérabilités, vers un récit des possibles

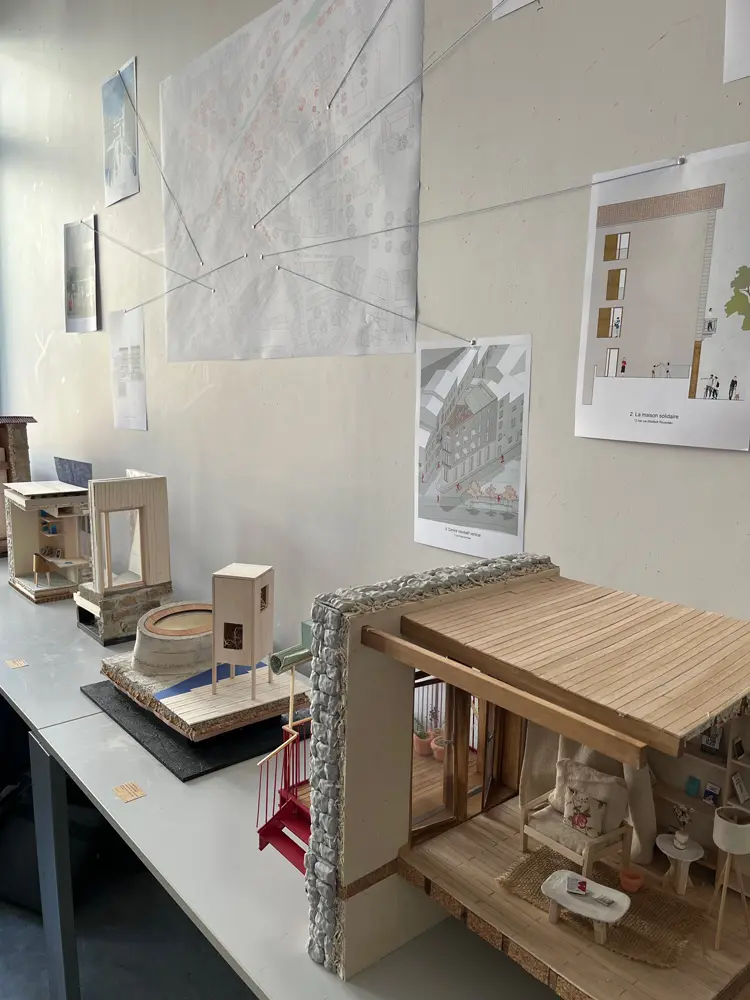

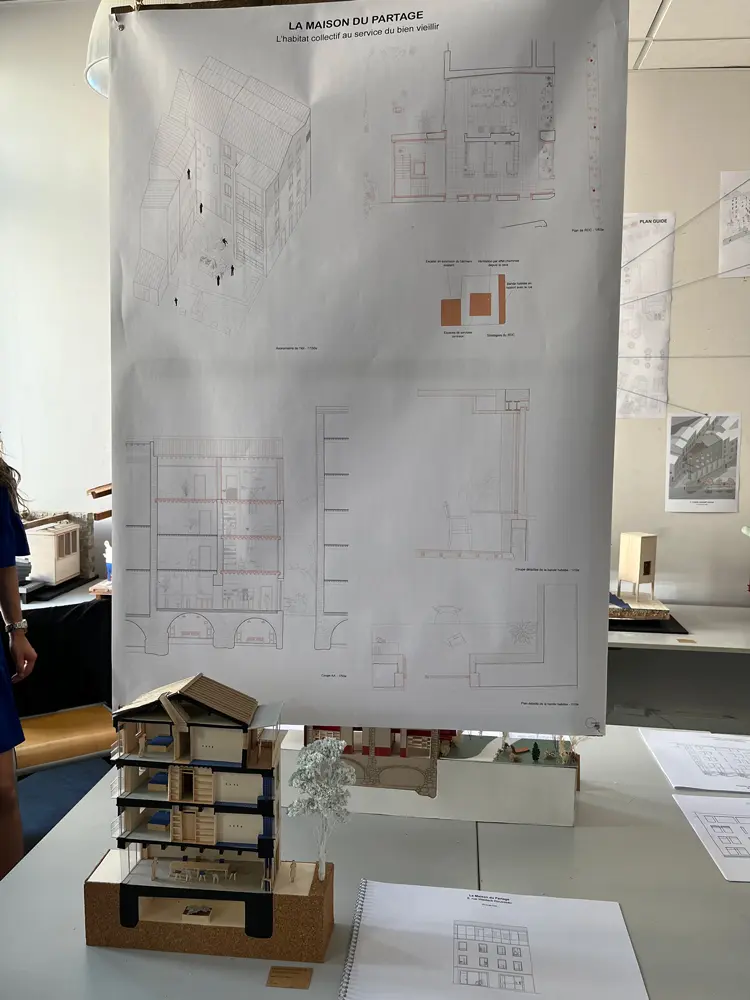

Travaux des étudiant.es en Master 1 Architecture Transformations Ressources Domaine d’études Transitions

Équipe pédagogique : Frank Le Bail et Rachid Kaddour

Etudiant.es : Habib Aboubaker-Ali, Jean-Adrien Assezat, Marie Berne, Mila Crisan, Lily Desbos-Betton, Océane Ferret, Sabrine Jaafari, Clément Lefeuvre, Valentin Loiseau, Léa MICHEL, Charlotte Paton, Margaux Ressort, Emile sauzet, Tomas Valencia Zapata.

Rive-de-Gier, ville d’accueil et nouvelles solidarités – Entre héritage et vulnérabilités, vers un récit des possibles.

Dans le contexte de dérèglement climatique, d’épuisement de ressources et de dégradation de la biodiversité, cet atelier explore les relations entre architecture, écologie et transformation de l’existant, par la pratique du projet. Les étudiant·es y développent des connaissances et savoir-faire sur la réhabilitation écologique à partir d’exercices sur des édifices situés et mis en relation avec leur contexte environnemental et social réels.

La région stéphanoise est choisie comme cas d’étude. Dans les vallées en décroissance démographique et économique, la vacance est importante, mais les potentiels de transition le sont tout autant. Par des sorties de terrain répétées et la rencontre d’acteurs ressources, les étudiant·es sont confrontés aux réalités territoriales.

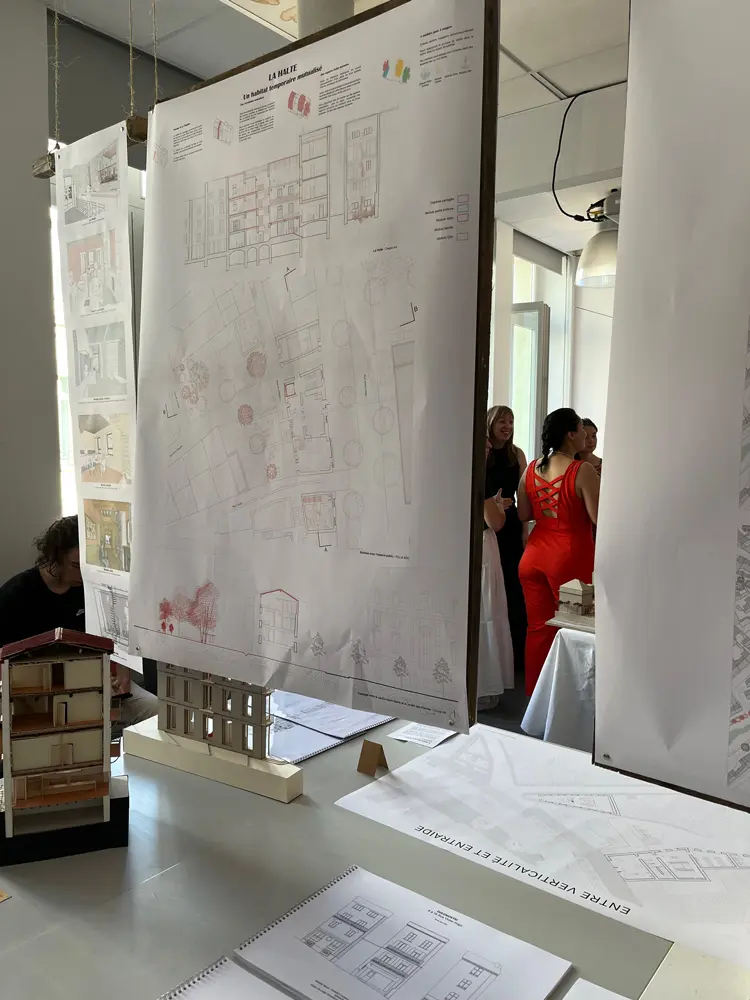

Cette année, dans le cadre d’un partenariat avec Cap Métropole, les étudiant·es ont pu investir des immeubles vacants du centre historique de Rive-de-Gier, par un travail d’enquête, d’inventaire et de repérage des ressources matérielles et immatérielles.

En parallèle, par des échanges avec des acteurs du territoire et des méthodes d’investigation variées (arpentage, dessin, recueil de données…), ils ont tenté de saisir l’histoire et les dynamiques contemporaines de la commune et plus largement de l’agglomération. Ce travail a permis de constituer un réseau de projets en dialogue avec les besoins où sont accueillis et valorisés le déjà-là : le patrimoine bâti et paysager, les initiatives solidaires et le vivant, humain ou non.

Les propositions de transformations ont ensuite été conduites en s’appuyant sur la valorisation des qualités spatiales et matérielles existantes, comme supports de l’expression architecturale.

Cette exposition présente une sélection de vingt-quatre interventions effectuées au XXIe siècle sur des édifices construits au cours du XXe siècle, grands ou petits, connus ou anonymes, urbains ou ruraux, signés par d’illustres architectes ou par de simples praticiens locaux mais tous porteurs d’une dimension particulière de la pensée et de la création du siècle dernier. La décision de démolir, de préserver, de transformer, d’affecter à un autre usage, voire de transporter un édifice est difficile à prendre pour nombre d’acteurs de l’évolution urbaine. Au manque de recul historique s’ajoute la profusion d’objets disparates au premier regard, le XXe siècle ayant construit plus de bâtiments que tous les autres réunis et multiplié les courants esthétiques.

Liens